|

|

|

|

Новые статьи здесь

Другие статьи:

Европейский Союз после Brexit. Чем крепче поцелуи, тем меньше денег

Нешелковый путь Черноморья

«Европейская мечта» Украины

Утешительный проект «Восточного партнёрства»

«Восточное партнёрство». Финиш антиевропейского проекта Европы

Аджария. «Жемчужина Грузии». Бульдозером по геополитике

Мировая туристическая индустрия

«Золотая эра» китайско-британских отношений

Великий Морской Шелковый путь

Шёлковый путь Большой Евразии. Китайский суперпроект века

Иммануил Кант. Путешественник, открывший Великий океан, берега которого еще не удалось достигнуть никому

Западный геополитический форпост России

Почему провалился евроинтеграционный «Дранг нах Остен»?

Путешествие в никуда между Петербургом и Москвой

Александр Радищев. Отец русских либералов, не любящих Родину

Первая мировая религиозная война

Украина. Третья Руина. Национальна идея под кого залечь и её последствия

Взрывоопасная «серая зона» Европы

Российская «имперская» геополитика

Восточная Европа в эпоху глобальной нестабильности

Конец китайской геополитики «искусно не высовываться»

Европейский Союз. Путь с вершины только вниз. Раскалённые рубежи Европы

Американская геополитика исключительности и «просвещенного» цинизма

Геополитическая эпоха глобальной нестабильности. На главных фронтах

Болгария. От обороны Шипки до нового турецкого протектората?

Ближний Восток. Сирия. Турецко-сирийский вековой конфликт

Ближний Восток. Курдистан

Ближний Восток. Ирак. Последствия американской агрессии

Предательство арабов великими европейскими державами

Исламская цивилизация. Идеология панисламизма. Религиозный конфликт

Великая Антиохия. Форпост христианства. Родина имя «христиане»

Взрывоопасные геополитические проблемы Турции

Турецкая геополитика. Доктрина «ноль проблем с соседями» и Realpolitik

Украина. Страна трудовых мигрантов

«Прибалтийские тигры». Пешки и марионетки на геополитической шахматной доске

Молдова. Ассоциация с ЕС. Время подводить первые итоги

Профессор Владимир Дергачев. К 70-летию со дня рождения

Геополитические последствия кризиса в Греции

Республика Македония. Не признанная Грецией

Империя Александра Македонского. Глобальная геополитическая трансформация древнего мира

__________

Мировой геополитический цунами сепаратизма

Пиратская геополитическая технология «управляемого» хаоса

Вечера на Хуторе близ Европы и России

Геополитическая трансформация в Черноморском регионе

Проигранная битва за Мировой океан

Геополитика Мирового океана

Великий час океанов

Государство создают Властитель и Песня

Великая война. Первый смертельный инфаркт Европы

Афон. Монашеское государство Святой Горы

Невыученные уроки Крыма

Одесская Хатынь. Евроинтеграция по-украински

Демократическая «петля Анаконды» в степях Украины

Новый регионализм

Почему воскресла «Мертвая рука»?

Индия. Самая большая демократия мира

Битва за Евразию. Тектоническая геополитическая

трансформация

Великие украинцы о выборе пути

Вирус национализма

Крымские рубежи вражды и мира

Кто будет владеть Евразией? Суперпроект века

Главные геополитические события

Пелопоннес. Послание древних греков современному миру

Знание – геополитическая сила и стратегический ресурс государства

Почему при лучшем в мире президенте не прекращаются теракты?

Россия модернизирует вооруженные силы

Третья Руина в истории украинской государственности

Киевский Майдан и Пятая колонна Запада

Украина. Европейский тайм-аут

К новой системе региональной безопасности на Южном Кавказе

Великий кормчий

Города-призраки на службе китайской геополитики

Мировое нашествие китайцев

Аморальное стремление к «богатому пузу» Запада

Смертельные обширные инфаркты Европы

Европейский протекторат Америки

Когда наступит «Закат Европы»?

Призрак коммунизма бродит по Европе

Почему Запад и Россия сходят с ума по-разному?

Геополитическая трансформация Латинской Америки

Венецианская «империя» силы духа и духа наживы>

Гибель мировой секретной империи

Секретная сверхдержава

«Патриоты», обокравшие Россию

Красная Африка. «Кровожадный» неоколониализм Китая

Американский ангел хаоса на Африканском континенте

Обед в корчме на политическом кладбище

Словакия. Страна успешной «европеизации»

Страна вечной евроинтеграционной беременности

Постсоветская Балтия. Куда испарились балтийские тигры?

Кавказ. «Солнечное сплетение» Евразии

Возможен ли евразийский брак по любви или несчастью?

Евразия в поисках Евразийского Союза

Центральная Азия на евразийских рубежах вражды и мира

2012. Главные геополитические события

Партия как рулевой криминально-коррумпированной власти

Кризис российской государственности

Чрезмерное торжество российской «модернизации»

Украина в новой геополитической архитектуре мира

Восточная Европа в новой геополитической архитектуре мира

Многопартнерская геополитика Турции

«Элита в законе». Обольщение богатством

Стратегическое бездорожье России

От лампочки Ильича к олигархическому капитализму, которому Россия «до лампочки»

Имперская геополитика. Великий час мировых империй

__________

Меткая стрельба мимо утраченных целей

Системный кризис. Смертельные ошибки советской власти

Падение советской сверхдержавы. Пророк не в нашем отечестве

Зона коммунизма. Университетский Храм науки и образования

Великий час сверхдержавы. Рождение наукоемкой индустрии

Великий час сверхдержавы. Тайны Атомного проекта

Великий час сверхдержавы. Союз советской власти и фундамен-тальной науки

Архитектура послевоенного мирового порядка.

Советская геополитика. Пакт Молотова – Риббентропа

Геополитические броски за горизонт. Всемирная революция

Великая Победа. Жестокий прагматизм жесткого времени (III)

Великая Победа. Логика и психология войны (II)

Великая Победа. Сила духа (I)

«Ангелы» оранжевого бунта и раскольники канонического православия

Великая смута. «Чернобыль души»

Почему Россия не Скандинавия?

Европейская Япония

Королевство коммунистического быта

Великий государственник (к 280-летию со дня рождения императрицы Екатерины Великой)

Мировая война за души людей

Головокружение от одиночества сверхдержавы

Крушение мифа о сказочном Евраленде

Натовские мечты Голопузенко

Великий путь «Слезы Аллаха»

Мазепа. Европейский рыцарь или проклятый лях?

«Человек века» о выборе пути, «дикой и возбуждающей» украинизации

Как «не стать подстилкой для других наций»? Последний гетман Украины о выборе пути

Завещание бессмертного Гоголя

Главный геополитический ресурс России

Истоки кризиса украинской государственности

Борьба националистов за «жизненное пространство» советской Украины

«Украинский прорыв» к дефолту государственности. Третья Руина

Черноморский остров Змеиный в зеркале геополитики

Пути преодоления дефолта украинской государственности

|

|

|

|

Обсудить статью в дискуссионном клубе ![]()

Районирование Мирового океана. Как разделить неделимое?

Владимир Дергачев

Представления о береговой зоне морей и океанов как крупнейшем на Земле объекте рубежной коммуникативности имеет определяющее значение для решения геополитической проблемы ХХI века — районирования Мирового океана. Переход от конвенциальных (условных) к естественно-природным границам океанов является необходимым условием решения глобальных геоэкономических и геоэкологических проблем.

Представления о береговой зоне морей и океанов как крупнейшем на Земле объекте рубежной коммуникативности имеет определяющее значение для решения геополитической проблемы ХХI века — районирования Мирового океана. Переход от конвенциальных (условных) к естественно-природным границам океанов является необходимым условием решения глобальных геоэкономических и геоэкологических проблем.

Существующие конвенциальные границы оставляет открытым главный вопрос: сколько в Мировом океана — океанов? Во многих странах выделяют три: Тихий, Атлантический и Индийский. В ряде государств в качестве отдельного рассматривается Южный океан. Некоторые океанологи считают Южный океан — единственным, а все остальные рассматривают как его заливы.

Северный Ледовитый (Гиперборейский) и Южный океаны впервые были выделены в 1650 г. голландским географом Б. Варениусом. По классификации, принятой в 1845 г. Королевским географическим обществом в Лондоне, выделено пять океанов: Атлантический, Индийский, Тихий, Северный Ледовитый и Южный. В 1952 г. на международном гидрографическом конгрессе в Монако Северный Ледовитый океан был упразднен и в качестве Северного Полярного моря присоединен к Атлантическому океану. В России и ряде других стран сохраняется прежнее название , которое исходя из геополитической целесообразности было официально принято постановлением ЦИК СССР в 1935 г. На конгрессе в Монако была достигнута договоренность не выделять самостоятельный Южный океан, так как отсутствие его приметных морфологических и орфографических границ с Тихим, Атлантическим и Индийским океанами вызвало много споров у географов. Название океана было восстановлено в советском «Атласе Антарктиды», где границей Южного океана принята линия северного положения антарктической конвергенции. В настоящее время самостоятельное выделение Южного океана признается также в США и Великобритании.

Среди известных видов природного районирования Мирового океана выделяются геохимическое, геологическое, геоморфологическое, гидрологическое, климатическое, биогеографическое и экологическое. Разрабатывается районирование континентального шельфа на ландшафтной, геологической и других основах.

Наметилось два подхода к комплексному природному районированию Мирового океана на принципах широтной зональности (атмосферных фронтов) и особенностях водных масс, океанских фронтов, дна и берегов. Г.М. Игнатьев предложил «земноводный» подход к физико-географическому районированию Тихого океана как к крупнейшей природной категории Земли, объединяющей во взаимосвязанное целое острова, океан и материковое обрамление.

Впервые комплексное районирование Мирового океана было выполнено в Советском Союзе в 1940 г. Н.Н. Зубовым и А.В. Эверлингом. Преемственность подхода наблюдается у авторов концепции граничных поверхностей, которые в 70-е годы наряду с единством природных условий ( широтной, вертикальной и циркумграничной зональности) рассматривают материальное единство более или менее замкнутых океанических систем, характеризующихся повышенной внутренней циркуляцией вещества и энергии, наличием гидрологической, геофизической, химической и биологической «частных» структур.

Наиболее характерной чертой гидрологического режима океана является динамика водных масс. Океанские течения, перераспределяя энергию, тепло и вещества, создают вместе с климатическим фактором определенную гидрологическую структуру, включающую отдельные водные массы. Циркуляция в верхнем слое океана складывается из планетарных круговоротов, центры которых смещены к западу. В полярных и субполярных широтах — это циклонические круговороты, в субтропиках — антициклонические, а между ними — экваториальная циркуляция.

На более генерализованном уровне в гидрологической структуре океана выделяется (по А. Дефанту) теплая океаническая тропосфера (по изотермической поверхности, соответствующей 4°С) и холодная океаническая стратосфера. Таким образом, Мировой океан подразделяется на сравнительно небольшой по объему Теплый сверхокеан ( с жидким дном) и мощный Холодный (Полярный) сверхокеан. Границей между ними служит Главный океанический фронт, наклон которого изменяется от вертикального в полярных широтах до горизонтального в тропиках. Прямой водообмен между сверхокеанами ограничен и локализован, например, у Исландии воды Гольфстрима уходят в глубины Северного Ледовитого океана.

Согласно концепции академика В.В. Шулейкина термодинамическое взаимодействие океана, атмосферы и космоса соответствует механизму работы тепловых машин. В глобальной тепловой машине главным нагревателем служат экваториальные широты, а холодильником — полюса. Контраст между ними создает энергетический источник циркуляции атмосферы и океана. Таким образом, экватор представляет реально существующую и важную жидкую границу, разделяющую Теплый сверхокеан на две части — северную и южную. В результате Мировой океан подразделяется на восемь океанов, выделяемых Н.Н. Зубовым: Северный Ледовитый, Северный Атлантический, Северный Индийский, Северный Тихий, Южный Тихий, Южный Индийский, Южный Атлантический и Южный (или Антарктический)1.

Основой химического подхода к природной структуре океана служит фундаментальная идея о наиболее интенсивном химическом взаимодействии на границах раздела различных твердых, газообразных и жидких тел, включая живые организмы и разнородные массы. Морская химия представляет собой почти исключительно химию поверхностей раздела. Согласно рассмотренным выше особенностям биологической структуры океана, максимум развития жизни тяготеет к береговой зоне, Главному океаническому фронту (границе северных и южных океанов Н.Н.Зубова). В результате синтеза «частных» природных структур формируется представление о пространственной циркумграничной структуре океана, состоящей из инертной части и нескольких оболочек, прилегающих к границам. Зоны повышенной трансформации вещества и энергии возникают в местах пересечения нескольких граничных поверхностей. Важнейшая из активных зон — прибрежная или береговая может быть названа многократной границей, где пересекаются или сближаются поверхности раздела (они же поверхности обмена) самой различной природы. В прибрежной зоне сосредоточено свыше 80% живого вещества океана.

Таким образом, пространственная структура океана имеет внутренние границы, разделяющие целостные океанические пространства на интегральные физико-географические районы. Выделяются шесть теплых и два полярных субокеанов — комплексных физико-географических районов Мирового океана. Теплые субокеаны в основном заняты субтропическими антициклонами, характеризуются высоким испарением, связанным с недостаточной влажностью воздуха, большой соленостью и устойчивой стратификацией вод. В них расположены крупнейшие океанические пустыни. Полярные океаны характеризуются преобладанием осадков над испарением, пониженной соленостью и устойчивой стратификацией поверхностных вод, высокой долей процессов циклонического тепла. Для пограничных широтных поясов типична потеря устойчивой стратификации, высокая влажность и облачность. В отличии от суши основной границей океанских районов служат фронтальные разделы водных масс.

Во второй половине ХХ века впервые ставится вопрос об экономическом районировании. Однако это настолько сложная глобальная геополитическая проблема не могла быть решена в условиях противостояния двух социально-экономических систем. Поэтому наиболее широкое распространение получило отраслевое рыбохозяйственное районирование, в основу которого положена экваториальная дифференциация продуктивности биологических ресурсов и степень их использования. Наиболее крупные рыбопромысловые районы Мирового океана применяет Продовольственная и Сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Другие международные и национальные организации по рыболовству используют более дробные подразделения океана. Хотя рыбохозяйственное районирование носит формальный характер, оно дает наглядное представление о размещении мирового рыболовства.

В связи с возрастающими масштабами воздействия производственной деятельности и человека на природную среду возникла необходимость в усилении эколого-экономического подхода к региональному развитию. Это нашло отражение в принципах районирования, учитывающих влияние производственных процессов на природную среду и наоборот.

Актуальность эколого-экономического районирования Мирового океана обусловлена социально-правовыми тенденциями международной морской политики. В 1973-1982 гг. 3-я Конференция ООН по морскому праву разработала единую универсальную конвенцию, регулирующую использование биологических и минеральных ресурсов, судоходство на морях и океанах. Однако, не дожидаясь итогов Конференции, большинство морских государств установило у своих берегов экономические и рыболовные зоны шириной до 200 морских миль. В результате практически 30% акватории Мирового океана оказалось под юрисдикцией более 60-ти морских государств. В результате «передела» морей и океанов возникли многочисленные военно-политические конфликты, в том числе вокруг Фолклендских островов в Южной Атлантике и Парасельских островов в Южно-Китайском море. Дипломатические баталии велись даже вокруг отельных скал, например, скалы Роколл в Северной Атлантике. Морские государства отстаивали не только права на экономические зоны, но и демонстрировали свою геополитическую мощь.

Стало очевидным, что решение геополитических и геоэкономических проблем Мирового океана возможно только при международном взаимопонимании и сотрудничестве. Но падение Берлинской стены привело к крушению мирового порядка, установившегося после Второй мировой войны. Проблемы устройства постбиполярного мира временно отодвинули на второй план морскую геополитику, которая вновь заявит о себе в ХХI веке. Поэтому необходима разработка геополитической концепции пространственной организации Мирового океана как наследия всего человечества.

Прежде всего, следует обратить внимание на принципиальное отличие районирования суши и океана. В основе традиционного экономического районирования заложены принципы теории центральных мест — выделения внутрицентрированных целостных производственных систем, тогда как в океанах доминирующим являются циркумграничная экологическая целостность водных масс. Глобальная экологическая проблема — это прежде всего проблема районная, обусловленная функцией места и социального времени.

Эколого-экономическое районирование Мирового океана — это выделение целостных, объективно существующих экологических систем, обеспечивающих «производственную» специализация в глобальном процессе энергообмена и круговорота вещества, эффективное использование природных ресурсов и коммуникационных функций морей и океанов.

© В.А. Дергачев,1981.

В пространственной структуре океана циркумграничные активные области, характеризующиеся наиболее интенсивным взаимодействием физических, химических, биологических и антропогенных процессов, занимают всего около 2% общего объема Мирового океана. По существу все известные частные виды его районирования — это районирование пограничных поверхностей.

Эколого-экономические районы Мирового океана являются внешнецетрированными «земноводными» системами. Такая форма пространственной организации известна в истории цивилизаций. На протяжении многих веков эксцентрированные коммуникационные системы талассократий имели неоспоримое преимущество перед «чисто» континентальными. Например, в Средиземноморье (Древняя Греция, Римская империя) происходил непрерывный и интенсивный диалог между культурами Ближнего Востока, Южной Европы и Северной Африки. Исторические связи Северной и Южной Африки значительно слабее средиземноморских и эти части континента шли разными путями развития. В географии известны «земноводные» понятия, включающие обширные акватории морей и приморские территории, такие как Арктика. Эта северная полярная область и природно-хозяйственный регион Земли включает окраины Евразии, Северной Америки и почти весь Северный Ледовитый океан.

Следующей особенностью эколого-экономических районов Мирового океана является пространственная организация производственной деятельности. Крупнейшие экономические полюса расположены в береговой зоне на границе суши и моря, а в географических центрах районов находится их хозяйственная периферия.

Среди основных факторов районообразования выделяется правовой, экологический, экономический и природно-ресурсный. Правовой фактор предусматривает проведение границ районов в соответствии с международно-правовым режимом Мирового океана. Экологический фактор обуславливает специализацию района в глобальной или региональной системах энергообмена и круговорота вещества в биосфере, а экономический - в системе международного или внутригосударственного разделения труда. При выделении районов учитываются перспективы освоения природных ресурсов морей и океанов.

Как известно, районирование является особым видом пространственной дифференциации и рассматривается как разделение целого на целостные образования, характеризующиеся внутренней неоднородностью и определенной производственной структурой. Пространственная дифференциация в более широком смысле есть разделение целого на различные части. Поэтому при эколого-экономическом районировании Мирового океана необходимо учитывать природную, экономическую дифференциацию и международно-правовой режим. В отличии от традиционных представлений о физико-географическом районировании, основанных на законе географической зональности, природная и экономическая дифференциация океана нами осуществятся на принципах концепции граничных поверхностей. В результате дифференциации процесса хозяйственного освоения Мирового океана с учетом его природных особенностей и правового режима, формируются международные и национальные океанские (морские) районы.

Важным принципом эколого-экономического районирования является иерархическая упорядоченность и соподчиненность районов, учитывающая международный правовой режим. Целесообразно выделить три уровня пространственной иерархии районирования (глобальный, региональный и локальный), которые с учетом международного права дают следующую классификацию эколого-экономических районов:

- Международные океанские районы, в том числе морских континентальных и островных государств.

- Международные и национальные морские районы, в том числе морских континентальных и островных государств.

Если в национальных океанских и морских районах доминирует экономическая специализация, то в международных районах — экологическая. Как известно, экономическое районирование, выполняя функции выделения упорядоченных и организованных пространственных систем, создает основу для управления. При эколого-экономическом районировании Мирового океана должен осуществляться принцип программно-целевого управления.

Основным элементом пространственной структуры эколого-экономических районов Мирового океана является береговая зона. Поэтому районообразующие признаки убывают от контактной зоны суша-море к периферии района (географическому центру), где хозяйственная деятельность минимальна и, соответственно, воздействие на морскую среду. В океанских и морских эколого-экономических эксцентрированных районах наиболее активное взаимодействие производства и морской среды отмечается у побережья.

Производственная деятельность в районах концентрируется вокруг порта, являющимся коммуникационным узлом для формирования портово-промышленного комплекса. На практике производственная деятельность может осуществляться на большом удалении от базового порта. Поэтому выделяются акваториально-мигрирующий и территориально-фиксированный блоки, образующие коммуникационный каркас океанского или морского района. В эколого-экономические районы Мирового океана включаются приморские системы расселения и курортно-рекреационные зоны, отраслевые функциональные районы: ресурсодобывающий, транспортный и др.

Логическим и необходимым завершением разработки основ районирования Мирового океана служит выделение контуров международных и национальных океанских (морских) районов, которые станут реальностью ХХI века.

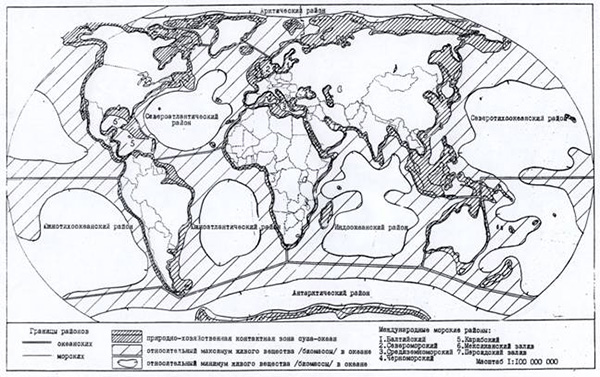

На основе вышеизложенных принципов выделяются контуры Североатлантического и Южноатлантического, Северотихоокеанского и Южнотихоокеанского, Индоокеанского, Арктического и Антарктического международных океанских эколого-экономических районов. Каждый район характеризуется экологической ( в широком смысле) специализацией в глобальной системе энергообмена и круговорота вещества в биосфере и экономической специализацией в международном и внутригосударственном разделении труда.

© В.А. Дергачев, 1986.

Международные природно-хозяйственные районы Мирового океана

Особо необходимо отметить наличие в каждом районе океанских макроциркуляционных систем (водных масс), обеспечивающих их экологическую целостность. В большинстве районов (за исключением Антарктического) выделяются мощные антициклональные круговороты и менее масштабные циклонические круговороты, к которым в Северном полушарии приурочены наиболее биопродуктивные прибрежные зоны. В центральных частях антициклональных макрокруговоротов расположены океанические пустыни (по биопродуктивности). В Антарктическом районе основной циклонический круговорот характеризуется высокой биопродуктивностью, а менее масштабный антициклональный — незначительной биопродуктивностью.

© В.А. Дергачев, 1986.

Формализованные модели пространственной организации Арктического (А) и Антарктического (Б) международного природно-хозяйственных районов в сопоставимых масштабах.

С циркуляционными круговоротами связано распределение полей загрязнения, наиболее характерных для континентального шельфа, а в открытом океане (особенно в Атлантическом и Тихом) они выражены по периферии северных и субтропических циркуляционных круговоротов, а также в малоподвижных зонах «разгрузки» (Саргассово и Баренцево моря).

Самыми крупными по площади являются тихоокеанские районы. В Атлантическом и Тихом океанах расположено соответственно 30,9% и 29,4% площади мирового континентального шельфа. Если в среднем шельф составляет 7,6% от общей площади Мирового океана, то наиболее значительна эта доля в Арктическом районе — 37,4% и минимальна в Антарктическом — 3,4%, Южноатланическом — 3,0% и Южнотихоокеанском — 0,2%.

На побережьях Североатлантического и Северотихоокеанского районов расположены крупнейшие мегаполисы и курортно-рекреационные зоны Земли, сосредоточено 92 % мирового судостроения. На Северную Атлантику приходится половина стоимости мировой продукции морского хозяйства, далее следует Индоокеанский (23%) и Северотихоокеанский (18%) районы, доля остальных составляет 9%.

На берегах Мирового океана насчитывается около 500 морских портов с грузооборотом более 1 млн. т, их них свыше 300 расположено в Североатлантическом районе. Суммарный грузооборот портов Северной Атлантики и Северотихоокеанского района составляет 75% мирового. Индоокеанский выделяется морской добычей нефти и газа, а Северотихоокеанский район — добычей рыбы и развитием марикультуры. В Южнотихоокеанском районе ведется добыча фосфатов, ильменита, рутила и других минералов из прибрежно-морских россыпей, в ближайшем будущем начнется масштабная добыча железо-марганцевых конкреций, а в Океании получит развитие туризм. В Южной Атлантике перспективы связаны с расширением добычи нефти газа на континентальном шельфе. Необходимо отметить роль океанских районов в регулировании погоды и климата Земли.

Особое место занимают Арктический и Антарктический районы по их вкладу в глобальный процесс тепло- и массообмена вещества и энергии в биосфере. В водном круговороте в Мировом океане велико значение самого мощного в мире Антарктического циркумграничного холодного течения. В будущем предметом международной регламентации наряду с биологическими ресурсами может стать кислород и пресная вода. Отсюда актуальность сохранение экологической специализации Арктического и Антарктических районов, обеспечивающих питанием кислорода основной водной массы Мирового океана. В Антарктиде аккумулированы самые крупные запасы пресной воды. Континентальный шельф составляет 37,4% Северного Ледовитого океана, что способствует освоению его энергетических ресурсов.

© В.А. Дергачев, 1986.

Международные морские эколого-экономические районы формируются в Североатлантическом районе: Балтийский, Североморский, Средиземноморский, Черноморский, Карибский и Мексиканского залива. В Индийском океане выделяется масштабами нефтедобычи Персидский залив. В конце ХХ века реально получила развитие такая форма сотрудничества как формирование «земноводных» экономических пространств. Например, создан Черноморский международный район экономического сотрудничества, в рамках которого реализуются совместные программы по развитию коммуникаций, экономики и экологии моря.

Черноморье расположено в геополитическом центре Евразии на пересечении коммуникаций «из варяг в греки» и запад - восток, включая Дунайско-Черноморский путь. Здесь проходят геополитические и социокультурные рубежи евразийских цивилизаций. Наиболее характерной особенностью региона является геополитическая биполярность на осях Запад - Восток и Север - Юг. Самые обособленные в Мировом океане и глубоко вдающиеся в сушу Черное и Азовское моря имеют исключительное значение для международных экономических связей. Современная обстановка в Черноморье обусловлена перестройкой генеральных направлений транспортных коммуникаций и усилением энергетического фактора в геополитике.

Важнейшей проблемой Черноморья является поиск путей формирования нового экономического пространства с преференциальным режимом свободной торговли и совместного предпринимательства. Черноморье расположено в геополитическом центре Евразии на пересечении коммуникаций «из варяг в греки» и запад - восток, включая Дунайско-Черноморский путь. Турция стала инициатором формирования Черноморского района экономического сотрудничества. В борьбе за черноморскую торговлю лидирует Стамбул, к которому перешли посреднические функции Бейрута — бывшего торгового и финансового центра Ближнего Востока. Черноморье может стать коммуникационным мостом между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

К региону приковано внимание западных нефтяных компаний в связи с перспективами освоения богатых углеводородами месторождений Каспия и выбора путей транспортировки нефти и газа. Поэтому на рубеже веков геополитическая обстановка в Черноморье будет определяться реальными политико-экономическими возможностями контроля транспортировки каспийской нефти и газа. «Жизненные интересы» Запада в Черноморье готова защитить самая крупная группировка военно-морских сил Североатлантического блока, сосредоточенная на южно-европейском театре НАТО в Средиземноморье. Турция осуществила модернизацию военно-морского флота, ныне доминирующего в Черном море.

Большой Каспий — геополитический регион, возникший в Евразии в результате распада Советского Союза. К Каспийскому региону относят пять стран, непосредственно выходящих к озеру-морю (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан). В расширенном толковании включает Южный Кавказ и Центральную Азию. Характеризуется этнонациональной и межконфессиональной конфликтностью, регион богат биологическими и энергоресурсами. Борьба за Большую Каспийскую нефть и геополитическое влияние в регионе характеризуется наличием параллельных проектов (например, транспортировки нефти, ГУАМ — СНГ). При этом геополитические проекты доминируют над экономической эффективностью. Неурегулированность международного статуса Каспийского моря порождает территориальные споры и может спровоцировать вооруженные конфликты. Большой Каспий является регионом политической нестабильности, которая не имеет чисто экономического решения (надежды на нефтедоллары). Каспий становится одним из важнейших нефтедобывающих регионов и по прогнозам опередит к 2020 году Россию по добыче нефти. Нефть Казахстана и природный газ Туркмении могут обеспечить энергетическую безопасность Китая в случае блокирования ВМФ США морских коммуникаций из Индийского океана.

«Большое Средиземноморье» — проект Европейского Союза в рамках европейской политики добрососедства, направленный на более эффективное экономическое сотрудничество средиземноморских стран. Создана международная организация средиземноморского сотрудничества Европейского Союза с арабскими странами Северной Африки (от Марокко до Египта). Эта форма сотрудничества не предусматривает членства в ЕС.

Источник:

Дергачев В.А. Геополитическая теория Больших многомерных пространств. Монография. (Электронное издание на CD + Интернет-гиперссылки) — Издательский проект профессора Дергачева, 2011. – 32 п. л. ISBN 978-966-02-6012-2

1 Зубов Н.Н. Основы учения о проливах Мирового океана. — М.: Географгиз, 1956.

Великий час океанов

Геополитика Мирового океана

Противостояние сверхдержав. Проигранная битва за Мировой океан

Циркумграничная природа Мирового океана

Главный геополитический плацдарм Земли

Районирование Мирового океана. Как разделить неделимое?

Большие геополитические пространства и стратегические проливы Мирового океана

Великий морской путь, пиратство и борьба за контроль коммуникации

Вверх

«Геополитика сверхдержав»